En administrant de l’acide tranexamique – un médicament alors employé pour traiter des problèmes de saignement – à une patiente atteinte d’urticaire chronique, la Dr Sadako Nijo a constaté avec surprise un éclaircissement spectaculaire du mélasma de cette patiente en seulement quelques semaines .

Cette découverte par sérendipité a marqué le point de départ d’une nouvelle utilisation de l’acide tranexamique en dermatologie, bien au-delà de son rôle initial d’anti-hémorragique. Aujourd’hui, cet actif longtemps cantonné aux cabinets médicaux s’impose comme un ingrédient innovant et polyvalent dans les soins anti-âge, reconnu pour ses bienfaits sur la santé de la peau et plébiscité par les professionnels de la cosmétique.

Origines médicales et essor en dermatologie

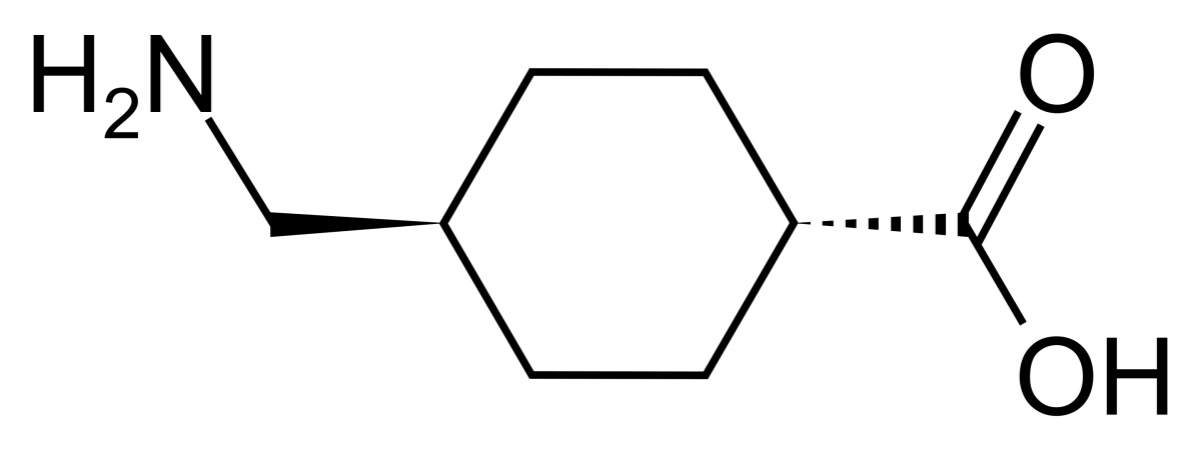

L’acide tranexamique (ou tranexamic acid, TXA) est à l’origine un dérivé synthétique de la lysine développé pour ses propriétés antifibrinolytiques. En empêchant la conversion du plasminogène en plasmine, il limite la dégradation des caillots sanguins et s’est montré précieux pour réduire les saignements en chirurgie et en traumatologie . C’est cette même action qui, appliquée à la peau, a révélé un potentiel inattendu contre l’hyperpigmentation. Lorsque la plasmine est bloquée dans l’épiderme, la cascade inflammatoire s’en trouve atténuée, ce qui réduit la stimulation des mélanocytes (les cellules productrices de pigment) et freine la production excessive de mélanine . La première application clinique majeure de l’acide tranexamique en dermatologie a été le traitement du mélasma, un type de pigmentation brune diffuse notoirement difficile à soigner. Après le cas initial de 1979, de nombreuses études en Asie ont confirmé l’efficacité de l’acide tranexamique oral à faibles doses sur le mélasma en l’espace de 2 à 3 mois . Son succès a été tel qu’au Japon, le TXA a même obtenu une indication officielle comme traitement du mélasma, tandis que dans d’autres pays il reste utilisé de manière off-label (détournée) pour divers troubles pigmentaires .

Parallèlement, des formulations topiques (crèmes, sérums) d’acide tranexamique ont vu le jour pour cibler directement les taches cutanées. Les dermatologues ont également expérimenté des injections intradermiques et le microneedling pour déposer l’actif au plus près des zones à traiter . Fort de ce large éventail d’usages, l’acide tranexamique est progressivement devenu un outil dermatologique de premier plan pour atténuer les dyschromies (taches brunes post-inflammatoires, mélasma, lentigos solaires, etc.), en particulier chez les patients pour qui les traitements classiques (hydroquinone, peelings, lasers) ne suffisaient pas ou provoquaient trop d’effets secondaires. Notamment, l’hydroquinone – longtemps considérée comme le « gold standard » contre les taches – est désormais bannie de l’usage cosmétique dans de nombreux pays en raison de risques d’effets indésirables (ex. ochronose) . Dans ce contexte, l’acide tranexamique a gagné en popularité comme alternative plus sûre et mieux tolérée pour unifier le teint sans agresser la peau.

Un mode d’action multi-facettes au service de la peau

Si l’acide tranexamique suscite tant d’intérêt, c’est qu’il agit à plusieurs niveaux biologiques pour améliorer la santé et l’apparence de la peau. Ses principaux mécanismes d’action – établis par des recherches récentes – peuvent être résumés ainsi :

• Régulation de la production de mélanine : Le TXA cible directement la mélanogenèse (la formation du pigment). D’une part, il présente une analogie structurale avec la tyrosinase – l’enzyme clé de la synthèse de mélanine – et pourrait ainsi la concurrencer, perturbant le processus de pigmentation . D’autre part, en bloquant l’activation du plasminogène induite par les UV dans les kératinocytes, il interfère dans le dialogue entre cellules de la peau (kératinocytes et mélanocytes) et réduit la libération de médiateurs pro-mélanogènes comme l’acide arachidonique et les prostaglandines . Il a été démontré que le TXA inhibe notamment l’effet de la PGE2 (prostaglandine E2), une molécule inflammatoire capable de stimuler les mélanocytes . L’effet net est une diminution de la synthèse de mélanine par plusieurs voies, ce qui se traduit cliniquement par une atténuation des taches brunes et un teint plus uniforme.

• Action anti-inflammatoire : L’acide tranexamique exerce également un rôle d’anti-inflammatoire cutané. En inhibant la plasmine, il réduit l’activation de certaines cellules immunitaires et la production de cytokines pro-inflammatoires (telles que l’IL-6, TNF-α) observées lors d’agressions de la peau . Des études ont montré qu’il limite l’infiltration de cellules inflammatoires dans la peau et qu’il augmente en parallèle les niveaux d’IL-10, une cytokine anti-inflammatoire protectrice . Cette propriété est particulièrement intéressante pour les peaux sujettes aux rougeurs ou aux irritations chroniques, d’autant que l’inflammation joue un rôle aggravant dans certaines hyperpigmentations (par exemple, les marques post-acné). En calmant l’inflammation, le TXA contribue non seulement à éclaircir les marques brunes post-inflammatoires, mais potentiellement aussi à ralentir le vieillissement cutané induit par l’inflammation (inflam’aging).

• Effet sur la vascularisation et les rougeurs : Fait moins connu, le TXA possède des vertus anti-angiogéniques, c’est-à-dire qu’il peut réduire la formation de nouveaux vaisseaux sanguins dans la peau. La plasmine favorisant l’angiogenèse, son inhibition par le TXA entraîne une diminution des facteurs comme le VEGF (facteur de croissance endothélial) et l’endothéline-1 impliqués dans la dilatation et la croissance des capillaires . Des expériences sur des modèles de rosacée ont ainsi montré que l’acide tranexamique diminue les rougeurs et la densité de micro-vaisseaux anormaux . Pour la cosmétique, cela ouvre la voie à une utilisation de l’ingrédient non seulement contre les taches brunes, mais aussi pour améliorer les teints brouillés présentant des rougeurs diffuses ou des érythèmes post-lésions. En ciblant à la fois le pigment et la composante vasculaire, le TXA aide à harmoniser la carnation globale de la peau.

• Réparation de la barrière cutanée : Autre dimension prometteuse, l’acide tranexamique semble accélérer la restauration de la barrière cutanée endommagée. Des chercheurs ont observé que l’application topique de TXA stimule la production de lipides épidermiques en modulant l’activité de certaines protéases et des récepteurs cellulaires (PAR-2) impliqués dans l’homéostasie de la barrière . Concrètement, sur une peau dont la barrière a été altérée (par des traitements irritants, des allergies ou des agressions externes), une crème à 5 % de tranexamique a pu accélérer la régénération de l’épiderme et augmenter le niveau de protéines de jonction serrée comme l’occludine, gage d’une meilleure cohésion cellulaire . En renforçant la barrière, le TXA contribue à une peau plus résiliente, moins sujette à la déshydratation et aux irritants, ce qui est un atout anti-âge indirect (une barrière intacte prévient le vieillissement prématuré lié au stress cutané).

Grâce à cette palette d’actions synergique – anti-mélanine, anti-inflammatoire, anti-rougeurs et pro-barrière – l’acide tranexamique agit comme un véritable chef d’orchestre de l’homéostasie cutanée. Cette approche multi-fonction lui confère une place de choix parmi les actifs dermatologiques modernes, car il adresse simultanément plusieurs mécanismes du vieillissement et des désordres pigmentaires.

Efficacité clinique et bénéfices sur les taches pigmentaires

L’engouement des spécialistes pour l’acide tranexamique est soutenu par un nombre croissant d’études scientifiques démontrant son efficacité sur les problèmes de pigmentation. Dans le mélasma en particulier (masque de grossesse), le TXA s’est imposé comme l’un des traitements les plus fiables de la dernière décennie. Des méta-analyses confirment que l’acide tranexamique, même à faible dose (environ 500 mg/j par voie orale), entraîne une amélioration significative du mélasma en 8 à 12 semaines chez la majorité des patients . Une étude publiée dans Dermatology and Therapy a rapporté que 96 % des participants présentaient une nette atténuation de leurs taches après 12 semaines de traitement quotidien par un produit au tranexamique, en combinaison avec une protection solaire large spectre . Fait intéressant, l’efficacité obtenue était jugée comparable à celle de la crème hydroquinone 4 % – le standard anti-tache historique – sans en avoir les effets secondaires irritants . De plus, le bénéfice du TXA ne se limite pas au mélasma : des essais cliniques ont montré des résultats probants dans les hyperpigmentations post-inflammatoires (par exemple, marques d’acné) ou les lésions pigmentaires post-laser, avec une amélioration du teint et une réduction des taches observées en quelques mois de traitement .

Le mode d’administration peut cependant influencer les résultats. Par voie orale, l’acide tranexamique diffuse via la circulation et semble particulièrement efficace sur les mélasmas résistants (sous stricte supervision médicale en raison de rares risques thrombotiques). En usage topique, les résultats sont également encourageants bien que plus variables – en partie à cause de la difficulté du TXA à pénétrer la peau du fait de sa molécule hydrophile . Les concentrations de 2 % à 5 % dans les crèmes sont généralement préconisées pour obtenir un effet éclaircissant notable . Plusieurs études comparatives indiquent qu’appliqué localement, le TXA à 3-5 % peut éclaircir le mélasma de façon similaire à l’hydroquinone en quelques mois, tout en provoquant moins d’irritations ou d’effets rebond pigmentaires . Ces données ont conduit de grandes marques de dermocosmétique à formuler des sérums au tranexamique, souvent en l’associant à d’autres actifs complémentaires (niacinamide, vitamine C, acide kojique, etc.) pour attaquer les taches sur tous les fronts . Par exemple, l’ajout de niacinamide (vitamine B3) peut simultanément agir sur l’inflammation et la régulation du transfert de mélanine, tandis que la vitamine C apporte son effet antioxydant et éclaircissant. Une étude récente sur 55 femmes présentant des hyperpigmentations modérées a d’ailleurs montré qu’un sérum associant 3 % d’acide tranexamique + 5 % niacinamide + 1 % acide kojique entraînait une réduction significative des taches et un teint visiblement plus uniforme en 12 semaines par rapport à un placebo .

Au-delà de l’efficacité, l’un des atouts majeurs de l’acide tranexamique est son profil de tolérance. Administré par voie topique, il convient même aux peaux sensibles, car il n’entraîne généralement ni irritation, ni desquamation notable – contrairement à d’autres actifs dépigmentants plus agressifs. Les études et retours cliniques rapportent très peu d’effets indésirables pour les applications locales : au pire quelques rougeurs ou picotements transitoires liés à la formule, mais pas de réactions sévères . Un suivi sur 5 ans de patients prenant du TXA par voie orale (650 mg/j) n’a d’ailleurs relevé aucun accident thrombotique ni effet secondaire grave, soulignant une bonne sécurité d’emploi sous surveillance . De plus, étant donné que l’acide tranexamique n’est pas photosensibilisant, il peut s’utiliser toute l’année (y compris en été), ce qui est un avantage pour traiter des conditions comme le mélasma qui nécessitent souvent une maintenance continue. Bien entendu, une protection solaire quotidienne demeure indispensable en parallèle pour optimiser les résultats et prévenir la réapparition des taches pendant le traitement .

Enfin, l’acide tranexamique convient à une large palette d’utilisateurs : « Tous les types de peaux, tous les âges et toutes les carnations présentant des hyperpigmentations peuvent l’utiliser au quotidien » souligne un article de la dermatologue Debra Jaliman . Cette universalité en fait un choix privilégié dans les soins professionnels visant l’unification du teint sans compromis sur la tolérance.

De la dermatologie à la cosmétique : un nouvel incontournable anti-âge

Le parcours de l’acide tranexamique, du bloc opératoire aux étagères des laboratoires cosmétiques, illustre parfaitement comment une innovation scientifique peut redéfinir les routines de soins. Longtemps cantonné au traitement des troubles pigmentaires résistants, le TXA est aujourd’hui promu comme un ingrédient anti-âge polyvalent et très en vogue dans la cosmétique haut de gamme. Cette ascension s’explique par la convergence de ses multiples bienfaits pour une peau d’apparence plus jeune : en estompant les taches brunes et les marques d’acné, il apporte de l’éclat et de la fraîcheur au teint ; en calmant l’inflammation chronique, il contribue à prévenir le vieillissement prématuré induit par le stress cutané ; en renforçant la barrière cutanée, il améliore la qualité globale de la peau qui devient plus douce et moins réactive. Autrement dit, l’acide tranexamique offre une double action anti-tache et anti-âge particulièrement recherchée par les formulateurs comme par les dermatologues.

Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus large de la cosmétique vers des formules intelligentes et multifonctionnelles. Plutôt que de multiplier les produits, les professionnels B2B de l’industrie intègrent des actifs comme le tranexamique qui peuvent cibler plusieurs mécanismes du vieillissement cutané à la fois. Par exemple, on voit émerger des crèmes « tout-en-un » où le TXA est associé à des peptides lissants ou à des rétinoïdes-like naturels (bakuchiol) pour adresser simultanément les rides, les taches et la perte d’élasticité. Cette approche synergique permet de proposer des soins complets, efficaces et respectueux de l’équilibre cutané, évitant le cumul de produits potentiellement irritants.

Les développements technologiques récents ont également contribué à maximiser l’impact de l’acide tranexamique en cosmétique. Conscients de la difficulté d’absorption cutanée de cet ingrédient hydrophile, des chercheurs ont mis au point des systèmes d’encapsulation innovants (nanospères de polymères, liposomes) pour en améliorer la pénétration. Une étude de 2024 a ainsi montré que l’encapsulation du TXA dans des nanocapsules lipidiques augmentait nettement son pouvoir éclaircissant in vitro : à dose égale, la forme liposomale a réduit davantage la teneur en mélanine d’un modèle de peau reconstruite que la forme libre, avec même efficacité en utilisant deux fois moins de principe actif . Ces avancées ouvrent la voie à des soins topiques plus performants, capables de délivrer l’acide tranexamique en profondeur dans l’épiderme là où il peut déployer tout son effet. Pour les marques de cosmétique, investir dans de telles technologies de formulation permet de se démarquer en proposant des produits à la fois pointus scientifiquement et orientés résultats sur les problèmes pigmentaires et le vieillissement.

En termes de storytelling, l’acide tranexamique apporte aussi une belle narration aux professionnels du secteur cosmétique. Il incarne le pont entre la médecine et la beauté, avec cette histoire fascinante de découverte fortuite devenue innovation mondiale. Communiquer auprès des consommateurs sur un ingrédient “hérité de la dermatologie”, éprouvé par des études cliniques et adopté par les experts, renforce la crédibilité des produits qui en contiennent. De plus, sa récente popularité – on parle souvent de lui comme de la “nouvelle star des soins unifiants” – alimente les tendances marketing du « skinimalisme » (faire moins mais mieux) : un seul actif pour cibler taches, rougeurs et signes de l’âge, c’est la promesse d’une routine simplifiée et efficace.